社会に広めていくために・・第3回子どものためのナイフワーク講習会

開催した日:

3月16日と17日の2日間にわたって、子どものためのナイフワーク講習会を開催しました。この講習会は、岐阜県立森林文化アカデミーとNPO法人グリーンウッドワーク協会が連携、共催する形で企画しているものです。子ども達にナイフを使ってもらいたいと考えている大人が集まり、指導方法や実践事例を学ぶ講習会として、3年前からこの時期に開催しています。今回は、子どもと刃物を使う活動に長く取り組んでこられた、かくまつとむ氏をお招きした特別講演も開催。森のようちえんや保育園、グリーンウッドワークの活動の中での事例報告、意見交換会、分科会形式のワークショップと盛りだくさんの内容となりました。

北は北海道、南は四国から28名が集まりました

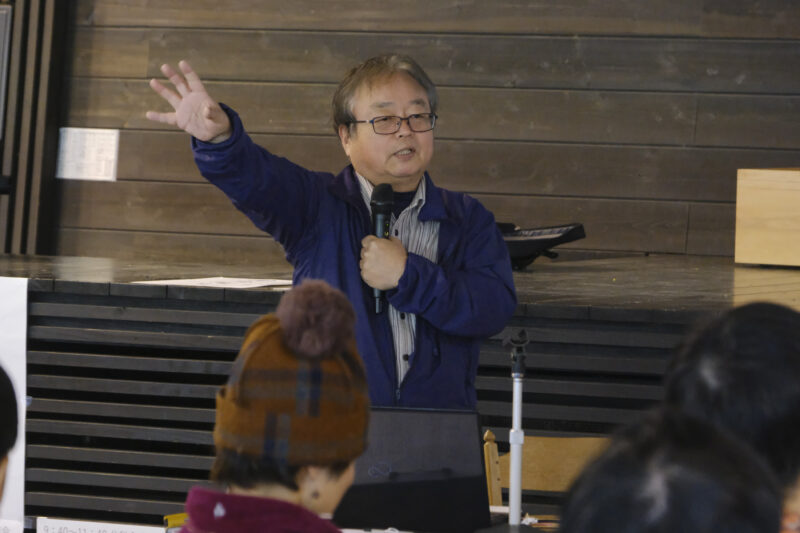

今回、特別講演にお招きした、かくまつとむさんは、刃物や子どもを取り巻く課題を取材するにとどまらず、道具や野外活動に関する豊富な知識と技術を持つ実践者でもあります。いまから10年ほど前には「教育と刃物」と題した連続セミナーを開催して、様々な事例報告や課題提起をされています。その内容は「刃物と日本人 ナイフが育む生きる力」という著書の中で紹介されています。この日の講演では、そんな社会的な切り口からと、身近な実践についてはゲームに夢中なお孫さんをいかにして実体験の野外あそびや工作遊びに連れ出すか、その奮闘(?)の様子も語って頂きました。

「情報工房緑蔭風車」(りょくいんふうしゃ)代表のかくまつとむ氏

いま、まことしやかに言われている「ナイフは危ないもの」「子どもに持たせては危険なもの」という概念はどこから生まれてきたのか?また、ナイフを使わなくなって、私達は何を失ったのか?子ども達とナイフ(または道具)を使うことで、何を取り戻そうとしているのか?

かくまさんの講演では、まずは「刃物を使う意義」について知ることで、それぞれが異なる視点、立場、フィールドを持つ参加者の皆さんも、実は共通のテーマに向かっているんだよ。と伝えて頂いたように自分は感じました。話の中で印象的だったのは、かくまさんは「刃物」にとらわれず、「道具」という置き換えもしながら話されていたことでした。例えば、ナイフでなくてダンボールカッターのような道具であっても良いのだし、たとえ道具を使うのが室内であっても良質な体験ができるということ。この語りかけは「こうしなければならない」と考えがちな受講者の意識に対して、良い意味でこだわりを溶かすように響いていました。

お子さんが作ったスプーンを見せながら、ばばちゃんの事例発表

お昼を挟んでからは、各地で開催しているナイフを使った活動の事例紹介を行いました。最初は自然育児こどもの庭代表、園田智子さん(ばばちゃん)から、森のようちえんの事例を発表して頂きました。森のようちえんで子どもにナイフを手渡すまでの流れや、協力者である大澤和代さんのナイフ指導方法、子ども達が実際にどのような体験をしているかを事例も交えながら教えて頂きました。他にも、アカデミー卒業生の松川久美子さんの保育園や小学生を対象にした活動や、丹羽茄野子さんのおとなと子どもの里山ナイフ教室のレポート、NPO法人グリーンウッドワーク協会の取り組み事例についてを、椿ゆかりさんから紹介してもらいました。自分からも少しだけ、現在、山県市で行っている保育園の先生と園児を対象にしたナイフ教室の活動をご紹介しました。

「ナイフを使える」ということは「砥ぐことができる」というのが前提条件!というかくまさんのお話うけて、真剣度がぐっと高まった研ぎのお話

そして、今回は3回目ということもあり、時間は少な目になった道具の紹介とナイフの研ぎのレクチャー。この枠では、「木工家のような精度の高い研ぎ」では無く、昨年に引き続き、日常で負担無く取り組めるナイフの研ぎ方を紹介しました。内容は昨年と同じなのですが、この研ぎ方を1年間実践されてきた参加者もいらっしゃって「この研ぎ方だったらお母さんたちもできて良いよ!」とのお言葉を頂きました。嬉しい!

誰かの疑問は他の人にとっても関心のあること。もっと時間があっても良かったという意見も。

その後は3つのグループに分かれて、輪になって意見交換会を行いました。それぞれが自分の活動をイメージしたときに不安に思っていることや、他の人はどうしているんだろう?という疑問を、1人1人が上げていきました。ここではそれについて意見交換をしたり、講師陣が実践事例で答えたりする場面がありました。

夕方になり、講座の終了時間が終わっても意見交換が終わることは無く、コテージに泊まる方々は夜遅くまで交流は続いていたようです。

~2日目(17日)

講座の2日目は参加者有志による朝講座が8時から始まっていました。

知っておきたいリスクマネジメント講座

かくまさんに持って来て頂いた天然砥石の体験コーナー

前回の講座から始まった、この朝活動。こうした学びあいが、参加者さんからも発生するのはとても良いなと思います。特にリスクマネジメントの講習は多くの方が参加して、これからの活動に向けて、意識を引き締めてくれたようです。

朝の講座が終わった後は、いよいよ分科会に分かれての講習会がスタートです。今回は午前に3つ、午後に3つ、すべて内容の異なる6つの分科会を企画しており、参加者はそこから2つを選んで参加してもらいました。

午前の分科会

- 【幼児と保護者】親子deナイフで遊ぼう 枝をけずってキノコ作り(講座の見学・意見交換)

- 親子の里山ナイフ教室 in morinos 枝木のボタンアクセサリーを作ろう(講座の見学・意見交換)

- 「子どものナイフ基本テクニック初心者編~魔法の杖づくり~」

午後の分科会

- つくってあそぼ「魚ときのこ」

- プラスアルファの実践テクニック「クロスブーメランづくり」

- 「子どものナイフ基本テクニック指導者編~魔法の杖づくり~」

上の「講座の見学」と書かれた分科会は、実際に講師陣が親子を対象に有料のナイフワークショップを行い、それを講座参加者は見ながら学ぶという、新しい試みでした。仕込みなしの完全ライブ形式でワークショップは進むため、どんな学びが生まれるかはやってみないとわからない~というドキドキ感はありましたが、「参加者親子さんの生の声・感想が聞けるのが良かった」「新しい視点での自然観察のポイントに気付けた」「期待以上でした!」という感想が聞かれ、この学びの形はとても良かったのではないかと思います。

幼児と保護者を対象にしたナイフワークショップ「親子deナイフで遊ぼう」

野外で材料採取から始める「親子の里山ナイフ教室」メモを取りカメラを構えるのは受講者の方々

このレポートを書いていて、この講座は参加者も講師陣もどちらも学びの場作りに対してチャレンジ精神が旺盛だったんだなぁということにいまさらながら気付きました。新しいことに対して前向きに後押しする空気感が「子どものナイフワーク」を進めていく原動力になっているように思います。この空気感を参加者の皆さんとも共有できていたら良いなと思います。

作る分科会の「魔法の杖作り」は参加者視点の「初心者編」と「指導者編」を行いました

同じアイテムを題材にしながら、プログラム参加者の視点と指導する側の2つの視点で体験する魔法の杖作り。この分科会にもたくさんの方が参加しました。木を削るだけでなく、アイテムを通した世界観の作り方や、素材を見る視点、体の内側にまで視点を向けるプログラムの組立てなどなど・・。素敵な魔法のかけ方とプログラムの組立てで大切なことを作りながら学びました。

魔法にかかった皆さん

午後は実際に作る体験をした魚とキノコ作り

クロスブーメランも無事に完成!

いずれの分科会も、それぞれに学びたい内容に合わせて選んで頂き、楽しみながら学びを深めて頂きました。1点、大きな不満があったとすれば「6つのうち2つしか体験できないなんて!」という選べなかった分科会へのくやしさでしょうか。この「子どものためのナイフワーク講習会」の特徴ともいえるのが、ここではあえて「1つの正しいやり方」というものを定めたり、ナイフの使い方の共通ルールを示さなかったこと。自分が子ども達と一緒に活動をしていてわかったのは、子どもひとりひとりにあったナイフの使い方も指導方法も多様に存在するということです。現場に出ればきっと気付くことですが、1つの正解で対応できることはとても狭いです。それよりも、まだ自分が知らない「たくさんの正解があること」を知ってもらいたいと思い、講師それぞれのやり方や考え方を伝える分科会形式という形をとっているという側面もあるのです。

いずれまた、どこかの機会で行うであろう、子どものナイフワークの勉強会で、皆さんが実践の中で見つけた素敵な指導方法やワークショップアイテムを、そんな正解の1つとして見せて頂くのを、今から楽しみにしています。貴重な時間を割いて、ご参加頂いた皆さまに心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました!

岐阜県立森林文化アカデミー

木工専攻教員 前野 健

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)

Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529