はだしのトレイルづくり-12回目(R4年度第2回目)

開催した日:

今年度2回目、昨年から12回目となる『はだしのトレイル』づくり。今日は曇り時々雨の中、トレイルづくりに多くの仲間が参加してくれました。

はだしのトレイル12回目

今回も初めての参加者いるので、にこれまでの経緯を含めて金子潤さんが室内で小講義。

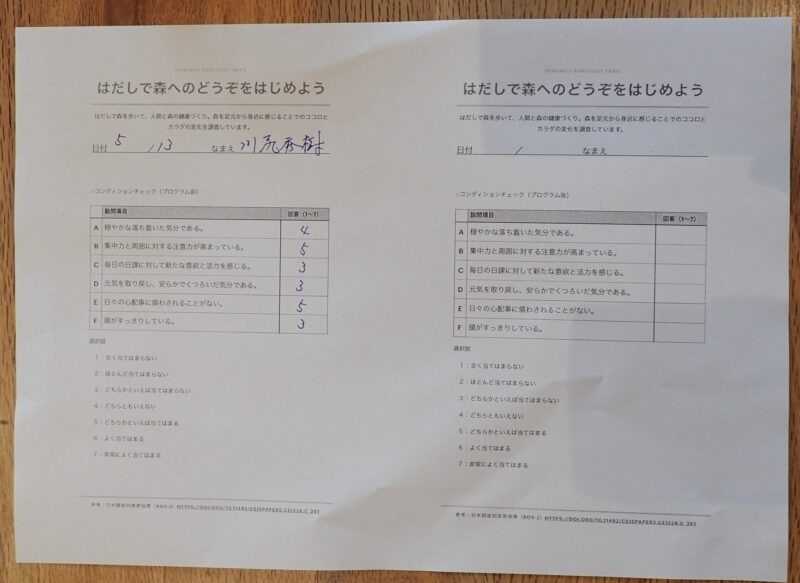

でもその前に「日本語版回復感指標」の左側を記入しました。この指標は、森林浴の心理的回復効果測定でも利用されている手法です。

日本語版回復感指標

さて、金子さんは「裸足の効果」や「自然植生の再生と菌類の関係」など、様々な情報を提供されました。ペンフィールドのホムンクルス(脳の中の小人:Homunculus)、カナダの脳外科医ペンフィールドがてんかん患者の手術部位を探る中で発見したホムンクルス(脳の中の小人)を体の各部分の大きさに対比させたものです。

続いて、ポール・スタメッツのTED映像『キノコが世界を救う6つの方法』を鑑賞、この中で、ポール・スタメッツさんは石油を分解する菌類の話、アガリクスタケによる天然痘予防、菌類によるシロアリ駆除など様々な情報を提供。

シルル紀からデボン紀にかけて生息していた高さ8mにもなる大型の菌類プロトタキシーテス(Prototaxites)については、ほとんのどの参加者が初めて知ったことでしょう。

続いてはイギリスの社会人類学者、ティム・インゴルドさんの『生きていること』、この書籍の中の一部「地面を切り拓く」の3に、「地面の文化 足を通して知覚される世界」が記されており、足の裏の大切さが説かれている情報もありました。

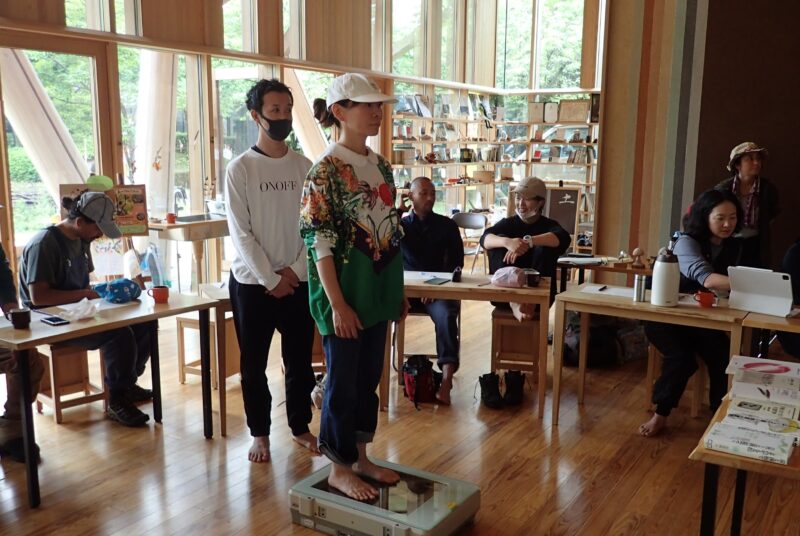

次に室内で、「片足立ち90秒チャレンジ」です。各自が無理することなく、自分の現在の状態を確認して、後でもう一回測定してはだしの効果を実感します。

片足立ち90秒チャレンジ

次に、全員が一人ずつ、足の裏のスキャニングを金子さんにしてもらいます。

まずスキャナーの上で10回足踏みして、その後にまっすぐ前を向いて足の裏の接地面をスキャンするのです。

足の裏スキャニング

足の裏を記録してから全員が裸足になって「はだしのトレイル」に向かいました。

歩いて行く道は砂利も木片もありますが、全員が裸足感覚を楽しむように歩いて行きました。このまま森の中の斜面まで登って行きます。

はだしのトレイルを体感

現場付近の参加者を離れて見ると、「裸足で森?」と思われっるかもしれない異様な風景です。

しかしみな大真面目に「以前より林地が歩きやすくなった」、「地面が柔らかくなった。足の裏感覚が良くなった」と、やり甲斐を語り合っていました。

前回の作業箇所を足の裏で体感する参加者

次に、全員が靴を履いて、本日の作業で利用する落ち葉や腐葉土、腐朽した木片、小枝を集めました。

今日は金子さんが、コーヒー豆の輸入業者さんから分けてもらった麻袋に、落ち葉や腐葉土、腐朽木を詰め込んで、圧縮していきます。この時に、同じものばかりでなく、様々なものを混入させることが重要です。

今回の作業に使用する落ち葉などを道路沿いで集める

毎回、菌糸の発達が著しい「秘密の縦穴」があるので、金子さんがワクワクした雰囲気で手を入れると、やはり白い菌糸がしっかり見えるほど繁殖していました。

ここから少し菌糸を頂いて、「はだしのトレイル」に移入させます。放線菌や外生菌根があるようです。

多くの陸上植物の根は菌根 (mycorryhiza) を形成し、これを菌根菌 (mycorrhizal fungus) と呼びます。植物は光合成産物の糖類などを菌根菌に供給し、菌根菌は土壌から吸収した無機栄養分 (窒素やリン、カリウム、鉄など) や水分を植物に供給する相利共生をしています。

アブラナ科やアカザ科などを除く多くの維管束植物が菌根を形成しており、根を形成しないコケ植物やシダ植物の前葉体も菌類との共生して生きています。

菌根は大別してアーバスキュラー菌根、外生菌根、内外生菌根、エリコイド菌根、モノトロポイド菌根、アルブトイド菌根、ラン菌根など7つのタイプに分けられます。

菌根は真菌類が植物の根に形成する構造物ですが、放線菌の根への感染によって形成される放線菌根と呼ばれる構造物があり、これは放線菌フランキアによる根粒のことで、樹木の成長にとって重要な共生関係の一つとされます。

菌糸が繁殖した落葉層を手にする金子さん

午後からの作業に使用する材料が調達できたので、一度morinos建物に戻って全員が足の裏を再スキャニングしてもらいました。多分、土踏まずはアーチが大きくなっていることでしょう。

測定は姿勢も重要なので、必ず真っすぐ水平を見て、体幹を整える必要があります。

少し活動した後に2回目の足の裏スキャン

そして午前中最後は、片足立ち90秒チャレンジです。

足の裏感覚が良くなり、足裏アーチも良くなったためか、1回目よりも記録が長くなる人が続出です。

2回目の片足立ち90秒チャレンジ

午後からはレインウエアを身にまとい、具体的な作業開始です。

コーヒー麻袋に入れた落ち葉や腐葉土は、土壌が剥き出していて斜面に設置して、体重をかけるように足で踏んで平らに仕上げました。

ここは1965年に地山を削って造成され場所です。土壌条件が良いとは言えないため、場所によっては粘土質の土壌があるので、そこに穴を開けて空気と水の通気口も設置しました。

土壌がむき出しになっていた場所に腐葉土の入った麻袋を置く

作業に集中する途中、ふと見るとエゴノキの花が咲いているではありませんか。樹高1.5mほどの小さなエゴノキで、花はもう終盤なのですが英語でSnow Bell(スノーベル:雪の鐘) と呼ばれる美しさがあります。森林文化アカデミーではこのエゴノキを利用する和傘づくりを継承するための「エゴノキプロジェクト」も支援しています。

林内で咲く可愛いエゴノキの花

これまで作った「はだしのトレイル」を再整備するため、不要な灌木を刈り取りました。

裸足で歩く人がケガをしないよう、切り株はなるべく下から、ノイバラは極力取り除きましたが、これも生態系の一員なので過度に取り除くことは避けました。

トレイル補修する参加者

刈り取った生の枝葉も、コーヒー麻袋に詰め込んで「枝葉の布団」を作ります。

今回初めて作業に参加しているクリエーター科森林環境教育専攻のユモティと華さんも、麻袋にリョウブやアカメガシワ、ヒサカキ、サルトリイバラなどを押し込んでいました。

刈り取った生葉を入れた麻袋も敷設

さて、今日は小雨の中の作業でしたが、誰もが満足のいく内容を楽しみました。

次回は6月3日です。作業をお手伝いしたい人、ぜひお越しください。

以上報告、JIRIこと川尻秀樹でした。

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)

Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529