神渕小学校で森のじかん~森と水のつながりを見つける~

開催した日:

今回の『森のじかん』は、七宗町にある神渕小学校の子どもたちと、地域の豊かな自然の源である神渕川で活動してきました。この日の目的は、川の生き物や水質を観察し、森が育む水の恵みを五感で感じること。5・6年生と3・4年生に分かれて、川の自然を深く知るための体験学習を行いました。

カワゲラ体操1,2,3♪

活動の始まりは、体いっぱいに川の恵みを感じる「カワゲラ体操」から。体を動かし、気分を盛り上げてから、いよいよ川に入ります。5・6年生の今日のメイン活動は、川の生き物を探し、川の健康状態を知ることです。

川の生き物を探す

「わあ、ドジョウだ!」「この小さな魚は何だろう?」

子どもたちは歓声を上げながら、夢中で石をひっくり返したり、網を構えたりしていました。慎重に探していくと、小さなドジョウや小魚、そしてツルツルしたカワニナが見つかりました。子どもたちは見つけた生き物を観察ケースに入れ、その特徴を丁寧に見ていきます。

水質指標生物の表と見比べる

実は、今年の5年生は、去年の2月にもこの神渕川で活動しています。その時とは違い、水温は温かく、水生昆虫の種類も豊富でした。「冬は水の流れが速かったけど、今日は穏やかだね」「去年の2月にはいなかった生き物がたくさんいる!」といった声も聞かれ、季節によって川の様子や生き物が大きく変わることを肌で感じていました。

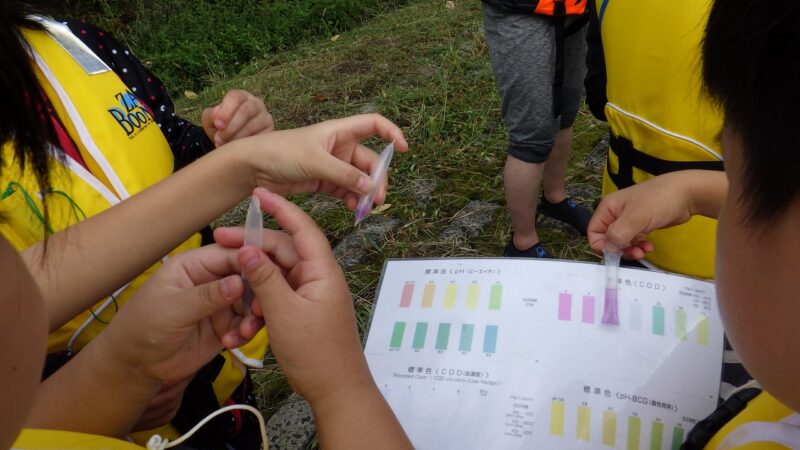

観察の後は、pHパックテストに挑戦。試薬の入ったパックに川の水を入れて色が変わる様子をじっと見つめ、川の健康度を調べました。これらの観察や記録は、目に見える生き物だけでなく、水の成分からも川の状態を知るための大切な手がかりとなるのです。

絵巻絵本をみる

今回の学びの締めくくりに、絵巻絵本「かわ」をみました。一枚の大きな絵巻の中に、川が山から海へと流れる様子、四季の移り変わり、そしてそこに暮らす生き物や人々の営みが描かれています。子どもたちは、自分たちが神渕川で体験したことと絵本の中の風景を重ね合わせていました。

午後からは、3・4年生の出番!まだ水の冷たさに慣れない子もいましたが、しばらくすると夢中になって生き物探しを始めました。

何かいた!と網をのぞき込む

3・4年生が発見したのは、まさに「きれいな川のバロメーター」ともいえる生き物たち!石をめくると、カワゲラやトビケラの幼虫、そしてサワガニやヒラタドロムシなど、たくさんの生き物が見つかり、あちこちで「いたー!」という声が上がりました。

たくさんの生き物をみつけたよ

発見の興奮冷めぬまま、次はCODパックテストに挑戦です。水中に含まれる汚れ(有機物)の量を調べるため、子どもたち全員が1人ずつパックを持って試験。慎重に水を吸い上げては、色がどう変わるかを真剣に見つめていました。

川の汚れ具合を化学的に調べる

今回の神渕川での体験学習は、川に入り、水に触れ、生き物を探すことで、教科の知識を目の前の自然と結びつける貴重な機会となりました。そして何より、自分たちの暮らす地域の自然を知り、郷土を愛する気持ちを育む大切な一歩となりました。

川遊びは楽しい!

一連の学習を終えた後、子どもたちは自由に川遊びを楽しみました。水面に浮かんだり、友達と水をかけ合ったり。生き物を探していた真剣な表情から一転、満面の笑顔がはじけ、川と一体になって遊ぶ姿がありました。

この日、子どもたちが神渕川で見つけたドジョウ、カワゲラ、サワガニなどの生き物、そしてパックテストが示した結果は、この地域の川が健康な証です。しかし、これは決して当たり前ではないということを子どもたちに伝えました。川のきれいさは、森の働きや私たちの生活によって支えられているのです。

今回の活動を通して得た学びを忘れずに、このかけがえのない自然を未来に引き継いでいってほしいと願っています。神渕川の生き物たち、素敵な時間をありがとう~!

以上報告は、どいっひこと土井早谷香でした。

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)

Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529