morinos連携講座『Tree Aerial Rescue and Safety Level -1(TARS-1)』

開催した日:

morinos連携講座アーボリストのためのレスキュー講座『Tree Aerial Rescue and Safety Level -1(TARS-1)』を開催しました。

メイン講師は、ATI(Arborist Training Institute)の近藤トレーナー、アシスタントとして下西さん、森林文化アカデミー生の小野さんです。

まず参加者が参加要件を満たすかどうかを確認するため、全員のギアチェックとクライミングチェックをしました。

参加者のギアをチェックする近藤トレーナー(右)

午前中は室内講義中心に、「安全のために何をすべきか」を一から学びます。

安全に作業するにはPrevention(予防)、Plan(計画)、Preparation(準備)、Practice(実践訓練)の『4つのP』が重要です。レスキューの訓練は地上2m高以下で実施することが推奨されます。

TARSの室内講義風景

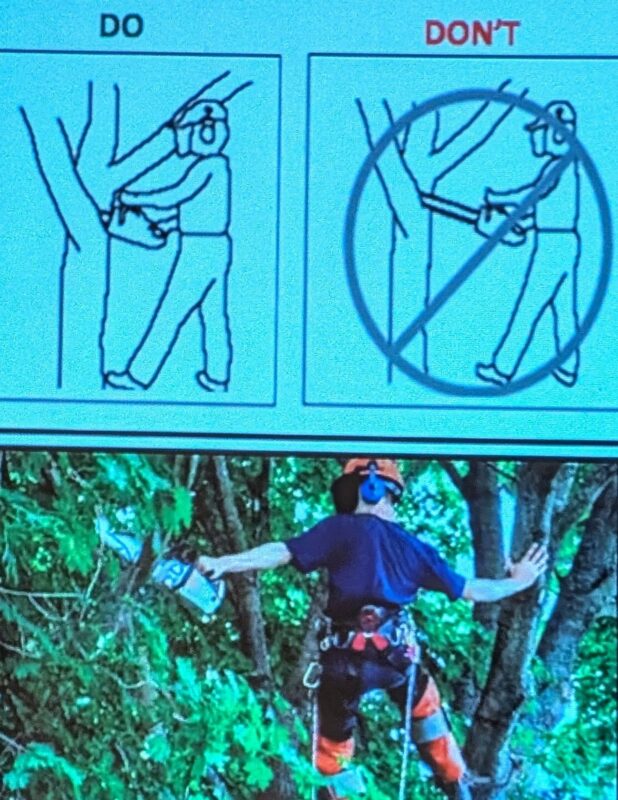

樹上で重要なのは作業者のポジショニングであり、使う道具がチェンソーでもハンドソーであっても同じです。

アメリカのサウスダコタ大学のジョン・ボール博士によると、重大事故の発生割合は建設業で1/10,000、警察で1/8,200ですが、ツリーワーク(Tree work)では1/3,000と非常に危険だということです。

2009年~2013年の統計データによると、多くの事故事例は幹や枝による衝突事故「Struck by」と言われるもので、想定外に負荷(Load)が掛かることで事故が発生します。

1つの事故がさらなる事故を引き起こす「事故の連鎖(Accident Chain)」の存在にも気づく必要があります。

やってはいけないチェンソーワーク事例

事故の「発生率」は、熟練した年配者よりも未熟な若者が多くなりますが、「重大事故率」は若者より年配者が多くなります。熟練者が年を取っていて体が動かないという理由ではなく、熟練者であるからこそ難しい状況での作業を担当しているとか、熟練者ゆえのおごりもあるかもしれません。

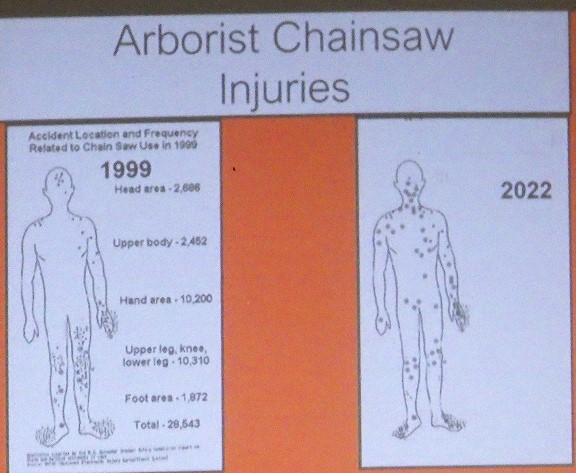

アーボリストのチェンソー事故は、1999年時点で下半身中心であったものが、2022年には下半身が減少して上半身に多く発生しています。これはチェンソーパンツやバッテリーチェンソーの普及が影響しています。

受傷部位の年度比較

「危険」には、ハードハザードとソフトハザードがあります。ハードハザードは、枯れ枝とか建物など形がある「危険」のことです。クライマーが事前に実施する樹木と周辺環境の安全確認(Tree & Site Inspection)と同様に回避することが可能であったり、対策が可能である場合が多いです。ソフトハザードは、自身の精神状態や天候などで、回避しにくい「危険」になります。

忘れてはならないルールとして、アメリカンスタンダード(ANSI)では、「あらゆるツリーワークは2名以上で実施」とありますが、ISAではより厳しく「3名以上でのツリーワーク」、かつ、「グランドワーカーのうち1名はレスキューできる人材であること」を推奨しています。

行為(作業)を危険度で分けると、危険行為になるかもしれないRed Lineがあり、その下(危険度が高い)はBad Levelになります。またRed Lineの上(危険度が低い)には、③Good Levelがあり、その上には②Better Levelがあり、最も安全な行為として①Best Practiceがあります。レスキューの現場ではこのBest Practiceを目指します。

実際の現場では、事前に消防署などに現場状況や作業内容について説明すること、作業現場に持参する携帯電話はGPSを有効に設定しておくことも重要です。

午後からは屋外で、怪我をした「要救助者(victim)」を、「救助者(rescuer)」が救助するレスキュー訓練です。近藤トレーナーが訓練に使用するアンカーなどを指し示しました。

アンカーについて指し示す近藤トレーナー

今回の現場では、MRS(Moving Rope System)によるOpen Hitch Systemと、ディステルとフットアセンダーによるClosed Hitch Systemの2つを設置し、それぞれでレスキューの練習をしました。

本日紹介するレスキューは、①Assisted self-rescue、②Double hand friction hitch control、③Micro pulley hitch rescue、④Secured hug rescue、⑤MRS single system rescue & two people single on rope、⑥Lift and pick up / off rescue、⑦Pick up and new rope (tie in) rescue です。

例えば、腕を負傷した要救助者はフリクションを操作できるが、安全のためBelay(確保)して欲しい場合のレスキューが①Assisted self-rescue です。

Assisted self-rescue を実演する近藤トレーナー

他にも新たにロープセッティングして要救助者のフリクションと救助者のフリクションの両方を操作してレスキューするものが②Double hand friction hitch controlです。

上記の発展形でフリクションをプーリーで下ろすものが③Micro pulley hitch rescueです。

そしてハグレスキューの進化系である④Secured hug rescueでは、ランヤードで固定するものです。

救助者または要救助者のどちらかのロープに2人が乗り移って救助するものが⑤MRS single system rescue & two people single on ropeです。参加者はこれらを順次訓練していきます。

3人一組になってレスキューの練習をする参加者

参加者は近藤トレーナーの指導の下、要救助者の上半身を確保するためスリングテープでタスキ掛けして救助者が救助する方法にもチャレンジしました。とにかく慣れないことばかりですので、何度も繰り返し練習が必要です。

繰り返し練習でレスキュー方法を会得する参加者

要救助者が動いたりできず、ランヤードやクライミングロープに負荷が掛かった状態の場合は、ロープでの救助が困難になります。そこでランヤードに掛かる荷重をプルージックコードやプーリーを駆使して倍力システムを完成させます。要救助者のロープのブレイクスヒッチより上にプルージックコード、カラビナ、プーリーを、そして要救助者のリンクスにカラビナとプーリーをセットして倍力を完成させるのが、⑥Lift and pick up / off rescue です。

3倍力のピックアップ方法を紹介する近藤トレーナー(中央)

最後に確認テストです。

みんな朝8:00から講義と屋外での実践でくたくたな中、真剣に取り組み全員合格で1日を終えました。

確認テスト解答する参加者

さて、今回のような安全講習は事故が起こらないために実施するものです。万が一に備えて今後も安全作業に精進しましょう。

TARS-1参加者の記念撮影

ご参加ありがとうございました。

以上報告は、JIRIこと川尻秀樹でした。

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)

Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529