『摩擦発火と焚火マンダラ』1泊2日編

開催した日:

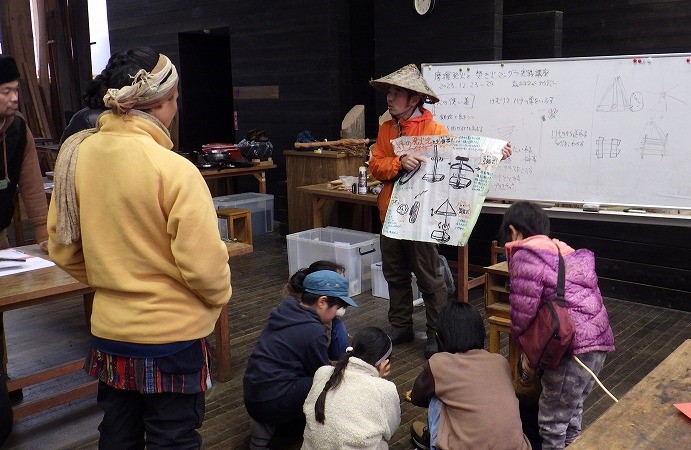

1泊2日の『摩擦発火と焚火マンダラ』、この講座は郡上市白鳥町石徹白のNPO法人森の遊学舎 代表理事の大西琢也さんをお招きして、『火』にまつわる様々な事柄を学ぶものです。

大西さんはTVチャンピオンサバイバル野人王選手権の優勝者で、実践的野外教育者でもあります。この講座では縄文時代の人々が、どのように「火」を扱い、どのように豊かな生活を営んできたのかを考えながら、人の生活の原点を見つめ直すものです。

摩擦発火について説明する大西さん

今日の参加者に「火の利用方法」を書き出してもらってから、次に薪をどのように組み上げて焚火したいかを図にしてもらいました。

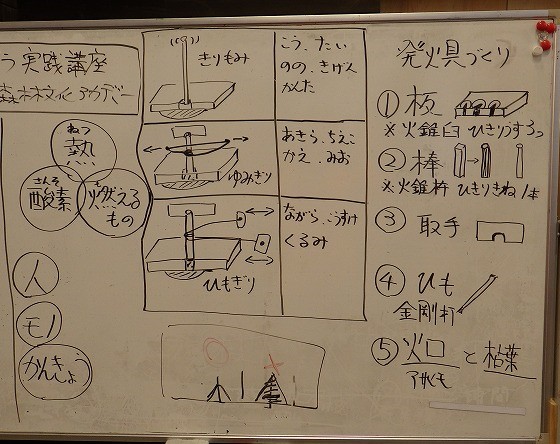

摩擦発火は木材と木材を摩擦させて発火(火起こし)させるものです。

火をつける道具と言えば何を思い浮かべるか。火の使い道はどんなことがあるのかを考えてもらいながら、大別して4つの型について学んでもらいました。

現場の地面が湿った場所で火を焚くと、地下から土中水分が水蒸気となって上がってくるので、火の管理が難しくなることも考えながら、自分がチャレンジする型を決めました。

ちなみに「井桁型」は最も薪を多く必要とする焚火で、得られる熱量も四方八方に逃げやすくなります。それに対して「合掌閉じ傘型」や「合掌開き傘型」は少ない薪で効率よく熱を得ることができ、「合掌閉じ傘型」は空気の取り入れ口も作りやすくなります。

薪の組み方

次に全員で山に薪拾いに行きました。山の中にはコナラやクスノキ、スギ、ヒノキの枯れ枝が多くあり、それを採取してきたら大きさ別(太さ別)に3種類に分けてから、焚火しやすいように組み上げます。

大西さんはスギの落葉落枝を手に取って、「赤いのと黒いのどちらが燃やすのに適していますか?」と尋ねたり、「枝を折ってみて、パキッと音がすれば乾燥している枝」などとヒントを示しながら、燃料材採取を指導されていました。

被ってきた傘に薪を載せて運ぶ参加者 集めた枝の大きさ(太さ)で薪を並べる参加者

焚火の場所選びでは、風向きや薪の湿り具合を見ることも重要ですが、最初から燃やす量を考えられることも重要です。燃料が足らないのは困りますが、多過ぎるのも困ります。

大西さんは、焚口で燃えてくれる①火口(ほくち)はあるか?、次に②爪楊枝サイズの細い枝はあるか?、そして③鉛筆サイズの枝はあるか?、最後に④火が大きくなった時に燃やす太い燃料材はあるかも確認するよう指導されていました。材料が仕分け(分類)されていれば、組み上げ準備万端です。

大西さんのリードで各自がどのような目的で薪を組んだのか説明し、その考え方を全員でシェアリングしていきました。下の写真は薪の組み上げ方(薪の置き方)が「合掌閉じ傘型」です。

各自が組んだ薪について順次説明する

焚火に必要な3要素は、①熱、②空気(酸素)、③燃料 に対して、それを有効に活用するための組み上げが問題です。そして、前述にもあるように焚火する場所は適正か。着火箇所の薪は適切か。上昇気流が出やすい構造か。様々考えながらマッチで着火しました。

燃やした時に煙が多ければ、薪の水分が多いか、火床の下が湿っている。

炎の上がり方で思った通りにできたかどうか、各自が考えながら火の管理をしました。

うまく燃えた焚火

午後からは『摩擦発火』の本番です。

大西さんは、火溝式、火打石、弓錐式、錐揉み式、紐錐式、舞錐式を順に解説されました。

最も古い発火法の『火溝式』はハワイやバヌアツ、トンガなどで利用され、火溝の木材は年輪が無いような樹種が良く、バヌアツなどではハイビスカスが利用されているそうです。

発火方法について説明する大西さん

今回の摩擦発火では使いませんが、参考までに大西さんが『火打石』も紹介して下さいました。

火打石は硬い石で鉄を削るもので、火打金は群馬県高崎市の吉井本家の火打金が炭素を多く含み火花が飛びやすい。

また火打石は硬度7以上の硬い石が良く、水晶やメノウ、チャートなどを使います。この両者を打ち付けて火種を出して、その飛び散った火の粉を「蒲の穂」を解した「火口(ほくち)」で受け取り、イオウを塗った「付け木」に着火するのです。

今回の参加者の中には、発火用のマグネシウム棒を持参されていたので、それも体験させてもらいました。

左は火打石と吉井本家の火打金、右はマグネシウム棒

『弓錐式』はエジプトなどでも利用されている方法で、ピラミッド内部からも発掘されているそうです。

弓材に適した木が手に入り難い北極圏では、動物の肋骨を弓にしているそうです。またヒモ部分は動物の革や足のアキレス腱が利用されていたそうです。大西さんは解説しながら、ケヤキの弓で錐を摩擦させて発火の実演をされました。

また舞錐式は江戸時代に開発された200年くらい前の方法で、もともとは穴を空けるための道具を転用した意外にも新しい技術とのことです。伊勢神宮では毎朝、この舞錐式で「忌火」を起こしています。

弓錐式を実演する大西琢也さん

両手で錐を揉んで火種を作る『錐揉み式』では、キブシとウツギの棒を使い、火錐臼(火錐板)にはスギを利用しています。

大西さんは5秒台で火種を作られる方で、今回も1回揉んだだけで、もくもくと煙が立ち上り始めました。1回の錐揉でスギ板が約1cm削れ、そこに黒くなった木屑(削り屑)が溜まり、簡単に発火に至りました。

出雲大社では祭礼の度、この錐揉み式で「忌火」を起こしています。

錐揉式を実演する大西琢也さん

次に参加者は弓錐式と錐揉み式に分かれて、全員が発火を試みました。大西さんが簡単に発火させたのに、どうしてなかなか煙が出ないのか。その理由を自問自答したり、大西さんにヒントをもらったりして発火させていました。

火錐臼に用いたのはスギ材で板厚2cm、臼皿は5~7mm、三角の切り出しは正三角形です。

火錐にはウツギやキブシの棒で、セイタカアワダチソウやシノダケも利用されます。上から下に揉み下ろす時に手の平(掌)全体でしっかり回転するよう、真っすぐに揉み下ろすことです。また入れている力の8割ほどで火錐臼(火錐板)に上から押し付けることも重要です。

麻縄を解して作った麻綿に火種を包んで、息を吹きかけて煙が出始めたら、次に腕をぐるぐる回して空気を取り込むと一気に炎が出ました。

麻綿に発火させた参加者

夜には発火させた焚火を囲んで、ご飯を食べたり、マシュマロを焼いて食べたりしたのです。

何よりも炎を見ながら語り合うのって本当に良い時間でした。

発火させた焚火で楽しい時間を過ごす参加者

さて2日目です。朝6時から活動開始。

腹ごしらえが終わったら、今日は自分だけの道具作りが主体です。

2日目は道具作りから

昨日利用した火起こし道具のうち、①錐揉み式、②弓錐式、③紐錐式の3種類のうち、どれを作成して持ち帰るかを決めました。

錐揉み式は1人で火起こしができて最もシンプルなつくりです。弓錐式は1人で火起こしができますが、道具作りが少し難しいけど簡単に火起こしできる。紐錐式は2人で火おこしするもので、道具作りが少し難しいけど簡単に火起こしできる。

どんな道具をつくるか各自で選択

それぞれが目指す火起こし道具作りの第1段階は火錐臼(火錐板)の作成からです。板にスケールで均等に目印を打ち、端から5mmほどノコギリで切れ目を入れて、木粉を溜める三角形をつくります。そ

して彫刻刀で芯棒の大きさに合わせた受け穴を掘ります。

削った木粉の溜まる溝を作る参加者

火錐棒(火錐杵)には大西さんが冬の間に採取して乾燥させて下さったウツギかキブシを使いました。

弓錐式や紐錐式の火錐棒(火錐臼)はウツギを短く切って利用しました。

火錐棒は先端5cmほどを樹皮を剥いて利用します。

道具の改良を試みる参加者

昼食タイムは参加者が起こした火で野外炊事してもらいました。

自分の責任で料理してもらいご飯もおかずも、焚火でつくってもらいました。

ある参加者のお昼ご飯

作成する弓錐式火起こし器は、下の写真のように4つのパーツに分かれています。

上から①火錐臼(火錐板)、②火錐棒(火錐杵)、③棒(杵)押さえ、④弓です。

弓には直径8mmの紐が付けてあります。

弓錐式のセット

参加者は自分の道具が完成すると早速火起こしに挑戦。

紐錐式を作った参加者は2人での共同作業で火起こし、弓錐式を作った参加者は1人でチャレンジです。

1人でも、2人でも、周囲の人が「頑張れ!」と声をかけてくれるので、着火に成功した瞬間の満足感が半端ない。

弓錐を使う

参加者が作成した3種類の火起こし道具。

それぞれ樹種が違い、形が違って、本当に面白いものが出来上がりました。

全員が錐揉式発火法にチャレンジして、少し煙が出るものの火種まで到達できない人もいました。

しかし全員が錐揉のコツをつかんでくれたので、今後は簡単に着火できるでしょう。

完成品一覧

最後に、大西さんからは「火」の有難さと恐ろしさについてもお話がありましたが、私たちの生活に欠かせない火について深く考える2日間だったのです。

作品を持って記念撮影

焚火を囲んで人が寄れば、なんとなく自然になれる、素直になれる、人の話も心に届く、「火」にはそんな魅力があるのです。

大西さん、みなさん、ありがとう御座いました。

以上報告、JIRIこと川尻秀樹でした。

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)

Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529