『野生のきのこを知ろう』で24種同定!

開催した日:

美濃加茂市にある「ぎふ清流里山公園」とmorinosの連携講座『野生のきのこを知ろう』を開催しました。メイン講師は森林文化アカデミーの津田 格 教授です。

今回は「ぎふ清流里山公園」のアベマキやコナラの森を中心に野生きのこを探し、図鑑で同定します。参加者は岐阜県内から集まられた18名です。最初に津田先生がきのこの基礎的なお話を30分ほどされました。

きのこの見分けについて講義される津田格教授

野外で発見したきのこはすべて持ち帰ることにして、いざフィールドへ。

すぐに植栽されたアジサイの根元にあった切り株から白っぽいきのこが生えていました。お子さんと一緒に参加されたお父さんが、「これ少し硬いですね」と仰りながら、ホウロクタケを採取されました。

最初にホウロクタケを見つけたご家族

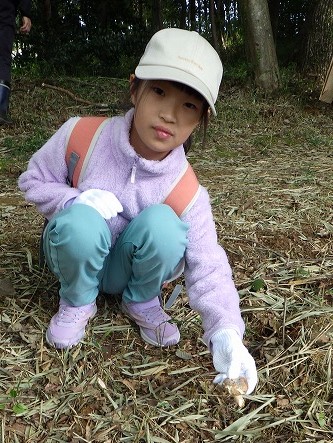

山の斜面を少し登ったところで、お子さんが「ここにもきのこ?」と言って、ヤブレキチャハツを1つ見つけてくれました。これはベニタケ科のきのこです。

ヤブレキチャハツを見つけたお子さん

今日は最近乾燥が続いているため、きのこがなかなか見つかりません。そんな中、津田先生がアキノギンリョウソウの乾燥したものを見つけられました。

アキノギンリョウソウはベニタケ属と特異的にmonotropoid菌根を形成する植物で、葉緑素を持たないため菌類から栄養を得ています。従来「腐生植物」と呼ばれてきたが、菌類に依存する生活様式から「菌従属栄養植物」とも呼ばれます。

アキノギンリョウソウを説明される津田先生

山ではきのこだけでなく、アベマキやコナラのどんぐり、クリなども拾いましたが、お子さんによっては天蚕の繭や野鳥の巣を拾われたお子さんもおられました。各自が各々に山を散策して収穫物の披露です。

参加された方のうちのお一人が、披露する前に見て欲しいと言われるので、採取したきのこを見せてもらうとビックリ!

なんと「バカマツタケ」ではないですか?

バカマツタケを採取された参加者

さて、これから全員での鑑定会の始まりです。みなきのこ図鑑片手に一生懸命調べます。

津田先生が1つずつ解説して下さいました。予想したよりも多くのきのこが集まりました。

採取したきのこを出し合って鑑定する参加者

鑑定したきのこは24種で、1.ホウロクタケ、2.マンネンタケの仲間、3.ヒイロタケ、4.カワラタケ、5.ハカワラタケ、6.チャヒラタケ、7.フウセンタケの仲間、8.クヌギタケの仲間、9.ニガクリタケ(毒)、10.アワタケ、11.ムジナタケ、12.ベニタケの仲間、13.ヤブレキチャハツ、14.コツブタケ(毒)、15.ベニヒダタケ、16.チャコブタケ、17.ホウネンタケ、18.ウラムラサキ、19.ハナウロコタケ、20.ホコリタケ、21.ホウライタケ、22.ハナガサイグチ、23.ヒラフスベ、24.バカマツタケ です。

ヒイロタケ(朱色)やカワラタケ(黒っぽい)が並ぶ

カワラタケは黒から鼠色で傘に縞模様が出ていました。広葉樹の枯れ木にも針葉樹の枯れ木にも多数発生します。

一方、ハカワラタケは広葉樹の枯れ木に多数発生するきのこです。

左はハカワラタケ、右はカワラタケ

2組の方々のみがバカマツタケを採取されていました。バカマツタケはマツタケが発生するころにコナラやミズナラ、スダジイなどの広葉樹林に発生するきのこで、マツタケよりもやや小ぶりで、香りはマツタケよりも強いとされます。

これは私も10年ぶりくらいに見ました。マツタケよりもレアかも?

採取されたバカマツタケ

津田先生は木材を腐らせてお掃除してくれるきのこ(木材腐朽菌)や、樹木と共同で生活し樹木を助けてくれるきのこ(菌根菌)など、様々なきのこが森で役立っていることを解説されました。

きのこを通して森を見ることについても解説される津田先生

さて、この「ぎふ清流里山公園」でのきのこ観察会、長年実施してきましたが、バカマツタケを採取できたのは2回目でした。こうした珍しいきのこに毎年出会えることを楽しみにしたいものです。

以上報告、JIRIこと川尻秀樹でした。

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)

Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529