『林将之さんの植物図鑑づくりに学ぶ生き物の見方』

開催した日:

山渓ハンディ図鑑14『樹木の葉』や『葉っぱはなぜこんな形なのか?』など、様々な図鑑や書籍で有名な林 将之さんをお迎えしての講座。

岐阜県内の方々を中心に、愛知県や三重県、石川県、香川県から植物に造詣の深い方々が参加されました。

谷口先生と林さんが本日のスケジュールを説明

今日は後半戦に雨が降りそうなので、最初にフィールド観察から始めました。

樹木の見分けは花や葉があれば比較的簡単ですが、幹の特徴をどのようにとらえれば良いのかなど、コナラを事例に話されていました。「本州の身近な森で最も多い樹木と言われれば、それはコナラです」と説明され、その地域でメインとなる樹種で気候が分かることも説明されました。

またこの場所に生えているヤマボウシはブナやミズナラ林の樹種ですが、そのヤマボウシが規則正しく生えていれば、人が植えたものであると推測できます。

コナラについて説明する林将之さん

また遠望した樹形や樹冠の枝の透け具合などからどのように樹種を絞っていくのかなど、いろんな視点での見分けについて説明されました。

カナクギノキの葉を味見して、西日本に多いことや、名前の由来が2種類あり、樹皮が剥がれやすい鹿の子模様から、もしくは材が硬くて釘が入らないからと説明されました。そしてクサギを見つけると、葉の臭いを嗅いで何の香りか推測したり、果実の草木染利用について解説されたり、参加者が森に入る前に五感をフル活用できるよう誘導されました。

手に持ったクサギについて説明する林さん

コナラが多い林を抜けると、開空度のあるギャップの下に生育するネザサの繁茂状況や上空を優占する先駆樹種ネムノキについて解説されました。

森を構成する樹木のうちヤマウルシがあれば、「これは光要求が大きい樹木なので、これが成長し始めた時には前生高木が何かの理由で無くなり、いわゆるギャップができて明るくなったことが予測される」ことも解説されました。

他には「ホオノキは西日本では山の木、関東では平地の木」というように違いがある。「リョウブやコバノミツバツツジがあれば尾根筋」、「シャシャンボは小さな坊主、一般的に関西ではこの果実をよく食べる」とか。

開空度のあるギャップについて説明する林さん

オオカメノキがあればその名の由来やムシカリの別名、そしてブナ帯についての話など、幅広い生態的な結び付きなど説明されていました。

ヌルデがあると奇数羽状複葉の構造の特徴について触れられ、つぎに「虫こぶ」である五倍子(ふし)についても説明され、事前に採取されたものを見せてくださいました。

五倍子を開ける林さん

道脇に生えていた植物について聞かれた林さん、「奇数羽状複葉で表面に毛が多い、これは何でしょうか」と聞かれました。

すると参加者から「側脈の数が多いからヤマハゼでないですか」と正解が出る。ハゼノキなら葉に毛は生えていない。側脈も少ない。葉の裏面に側脈が浮き出ているなど、見分けるべきポイントがあるのです。

ヤマハゼの特徴について解説する林さん

山から帰ってきたら、事前に林さんが仕込んでいた「葉っぱチョコ」を試食。

カラスザンショウ、タムシバ、ヨモギ、クサギがありましたが、意外にもカラスザンショウやタムシバは高評価、ヨモギはやはり高評価、クサギは低評価でした。

提供された「葉っぱチョコ」

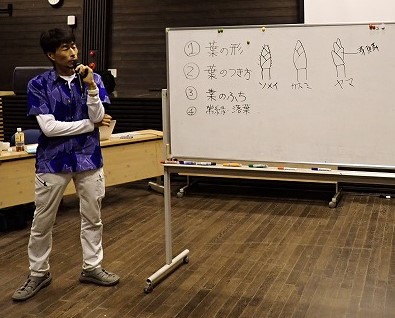

次に、そもそも林さんが図鑑づくりに着手された経緯から話が始まりました。

林さんはもともと植物分類学とか植物観察とかが専門であった訳ではなく、いろんな自然に造詣ある若者時代を過ごし、スキャナー技術を駆使して樹木の画像を取り込むことに興味を持たれたことが始まりです。

当時、林さんが「樹木を検索しやすい」と思われた図鑑が、保育社の検索入門『樹木①』『樹木②』だったそうで、こうした樹木図鑑を目指して『葉で見わける樹木 フィールド ガイド』を出版されたそうです。この図鑑を皮切りに、現在までに多くの図鑑を作成され、最近まで沖縄に住んで『沖縄の身近な植物図鑑』を完成されたそうです。

また最近まで1ヶ月間訪問されて来たタンザニアの植物や生活文化なども紹介して下さいました。

なぜ植物図鑑作家になったのかを説明する林さん

次に林さんが事前に厳選された樹木の鑑定大会です。カツラやツブラジイ、フモトミズナラ(モンゴリナラ)、ミズナラ、コナラなどの鑑定をしましたが、結構盛り上がった1つがヤマザクラとカスミザクラの見分けでした。

林さん厳選の樹木観察

下の写真で、左がヤマザクラ、右がカスミザクラですが、これを見極めるには葉の形の違い、蜜腺の位置、葉表の毛の有無、葉裏の光沢などです。

左がヤマザクラ、右がカスミザクラ

サクラの冬芽の違いについても解説されました。

ヤマザクラの冬芽はサクラの仲間で唯一、芽鱗の先が少しずつ出っ張っていますが、カスミザクラは出っ張っていない。またソメイヨシノは冬芽に毛が生えている。

冬芽の違いについて解説する林さん

さて、今回の『林将之さんの植物図鑑づくりに学ぶ生き物の見方』、単なる植物観察ではなく、植物を通して自然や気候、文化などまで見通す内容に、参加者全員大満足の講座であったと感じました。

講座全体をエスコートして下さった谷口先生、アシスタントのはなちゃん、そして講師であった林将之さん、本当にありがとう御座いました。

以上報告、JIRIこと川尻秀樹でした。

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)

Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529