『樹木図鑑作家 林将之さんに学ぶ樹木の見分け方』を開催しました

開催した日:

今回の講師は、わかりやすい図鑑づくりで知られる樹木図鑑作家の林将之さん。

そんな林さんと参加者が、一緒にフィールドで森を感じながら、樹木を観察して見分けるポイントや森の見かたを学ぶ、自然体験活動指導者向けの講座を開催しました。

図鑑作家になった経緯を説明する林将之さん

林将之さんは1976年山口県生まれ。千葉大学園芸学部卒業後、『葉で見わける樹木』(小学館)、『樹木の葉』(山と溪谷社)、エッセイ『葉っぱはなぜこんな形なのか?』(講談社)など多数の著書を出版。国内外の自然や環境問題を取材し、植物図鑑や記事、SNSなどで情報発信をされています。また、樹木鑑定サイト「このきなんのき」の主宰者でもあります。

講座では、林さんから図鑑づくりにも活かされている樹木の見分け方を学びました。後半では、貴重な植物を食害することで生態系や林業に影響を及ぼすニホンジカや、実際に林さんがフィールドで遭遇したツキノワグマと人との関係についても学びました。

里山の代表樹種「コナラ」について説明する林将之さん

モリノス周辺の樹木を観察しながら、自然に生えている樹木と人が植えた樹木の見分け、よく似た樹種を見分けるポイントなどを、フィールドで実践形式で学習。

例えば「コナラ」では、鋸歯の形、葉全体の造形、葉裏の色など、樹種を見極めるポイントを1つ1つ確認しました。

「ブナ」の葉の特徴について説明する林将之さん

本来この地に自然植生として生育していない「ブナ」について、アカデミー内に植えられた木の前で、葉の側脈が伸びた先端が波状になっている点や、葉全体が波切状のポテトチップに似ている点など、子どもたちへの指導にも活かせるユニークな見分け方を紹介。

奇数羽状複葉の「ヤマハゼ」について説明する林将之さん

1枚の葉はどのような状態なのか、「オニグルミ」や「ヤマハゼ」を使って説明されました。それぞれの1枚の葉の基部にある芽の存在や、葉の表面の毛の様子などを観察。皮膚炎を防ぐ触り方についても説明がありました。また多くの羽状複葉が奇数羽状複葉であることも実物で確認しました。

他にも、果実の見分け方では、「マユミ」と「ツリバナ」について、見分けやすい時期や特徴を解説されました。

植栽された「サンゴジュ」のダニ部屋

散策の途中、相当昔に植栽された「サンゴジュ」を見つけました。

「サンゴジュ」は、中央の太い葉脈や葉柄を切ると維管束が現れ、数珠のようにつながる遊び方も知られています。今回はそのような遊び方ではなく、葉の表裏にある中肋から伸びる側脈の基部にできる「ダニ部屋」をじっくりと観察しました。

「アベマキ」「クヌギ」「クリ」の見分け方を説明する林将之さん

東海地方で多く見られる「アベマキ」と、よく知られている「クヌギ」の葉が似ているので、その違いについても解説。葉裏に毛があり白ければ「アベマキ」、葉裏が緑色なら「クヌギ」か「クリ」。「クヌギ」は岐阜県では人為的に持ち込まれたもので、天然分布ではないことが説明されました。また、葉の形が微妙に異なる点や、鋸歯の先端に葉緑素があり緑色であれば「クリ」と見分ける方法なども紹介されました。

「ムクロジ」の葉

道路沿いの樹木を観察する中で「ムクロジ」を見つけました。「ムクロジ」は羽状複葉の中でも珍しい偶数羽状複葉です。

この「ムクロジ」の果実をみんなで拾いました。果実の果皮部分は洗剤として、種子部分は羽根つきの玉として利用されます。

手の中に果皮と水を入れて手揉みする参加者

拾った果実の果皮を剥いて、そこに林さんが持参した水を注ぎ、手もみすると泡が出てきました。洗剤として利用することができ、果皮にはトリテルペノイド・サポニンが含まれています。ドイツなどではオーガニック洗剤製品として販売されています。

少し泡だった状態

今回利用した「ムクロジ」の果皮はまだ青いものだったので、少し青臭さがあり泡立ちも少なかったのですが、しっかり乾燥した果皮であればより多くの泡ができます。

「アオダモ」について説明する林将之さん

道路沿いで、植えられた「アオダモ」を見つけた林将之さん。モリノスの近くに天然分布する「マルバアオダモ」と「アオダモ」の違いについても解説。「アオダモ」は小さな鋸歯が明瞭、「マルバアオダモ」は鋸歯が低くて目立たないという特徴があります。

「アオダモ」の小枝を水に入れ、和名の由来を説明

見本で見ていた「アオダモ」の枝を参加者に細かく折ってもらい、ペットボトルの水に入れてもらいました。ものの10秒も経たないうちに、水が薄い青色に染まりました。これが「アオダモ」の名の由来なんです。

「ヤマナラシ」について説明する林将之さん

モリノスひろばに戻ってからは、「ヤマナラシ」を手に取り、風に揺れる葉の様子が山を鳴らしているように見えることから和名がついたこと、ポプラの仲間であることなどを説明されました。こうして午前のフィールドワークは終了。

午後はスライドを使った講義です。

林さんは前日、郡上市高鷲町でミズキの樹上から降りてきたツキノワグマと遭遇されたそうです。講義では、最近増えているクマによる被害について、どのように捉えるべきかという問いが投げかけられました。クマは怖い存在ですが、樹木の種子を食べて糞をすることで種子を散布する役割も担っています。

日本で過去10年で人が亡くなった原因としては、クマ16人、イヌ15人、ヘビ60人、ハチ167人、サメ0人です。命の危険だけを見れば、クマだけが特別に危険というわけではありません。

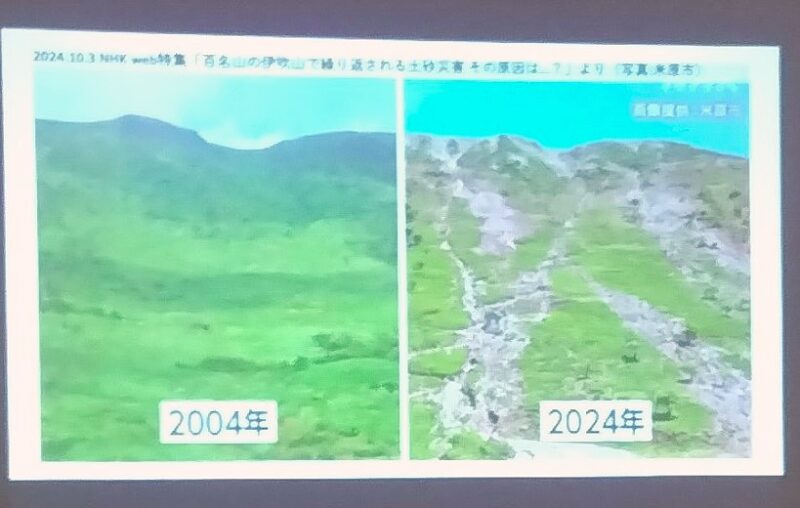

近年では、ニホンジカによる影響も深刻化しています。シカが植生を食べ尽くすことで、各地で山の崩壊が発生しています。適度にシカが生息する森では下草が残りますが、伊吹山では、かつて織田信長が奨励した薬草畑がシカの食害によって崩壊してしまいました。

伊吹山の植生変化(2004年と2024年)

伊吹山では、2004年には草原だった場所が、2024年には植生が後退し、崩壊が進行しています。シカの過剰な増加は、自然環境だけでなく人間社会にも大きな影響を及ぼしています。

滋賀県米原市での土砂崩壊も、シカの影響が大きいと報告されています。

参加者の質問に回答する林将之さん

1978年から2020年までの42年間で、シカの分布面積は25%から70%に拡大。イノシシの1.9倍の増加率です。駆除されたシカの一部が山林に放置され、それを食べた雑食性のクマが肉食性に傾倒していく。こうした悪循環も問題なんです。

今回の講座は、樹木の見分け方だけでなく、全国各地で問題となってきているニホンジカの食害による植生の減退や林業への影響、そしてそうした野生動物と人との関わりについても深く学ぶことができました。

以上報告は、JIRIこと川尻秀樹でした。

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)

Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529