「子どもの『遊ぶ』に関わる人のセルフチェック ~育ち合いから学ぶプレイワーク~」を開催しました

開催した日:

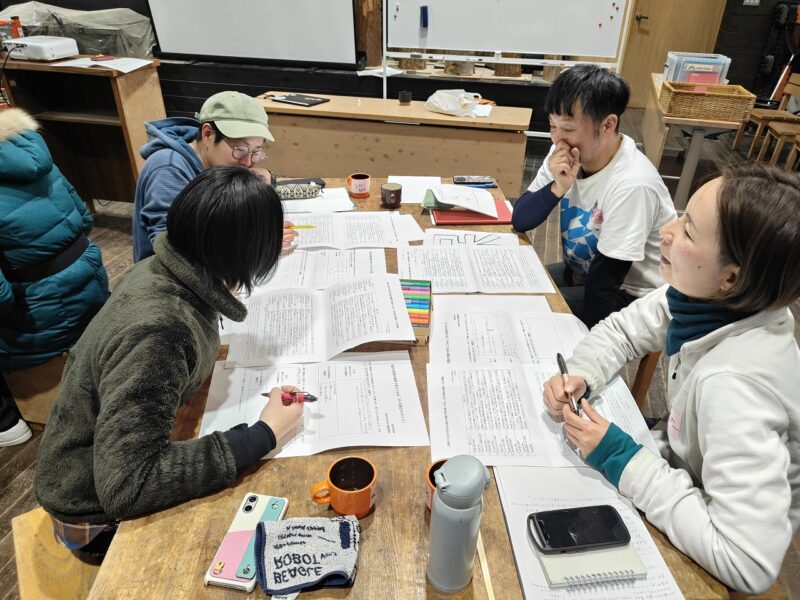

1月25,26日(土、日)の2日間、TOKYOPLAYの嶋村仁志さん(ニックネーム:めだか)を迎えて「子どもの『遊ぶ』に関わる人のセルフチェック ~育ち合いから学ぶプレイワーク~」と題して指導者向けスキルアップ研修を実施しました。

講師のめだかさん

子どもの遊び場に関わる人10名とスタッフ含め18名が参加しました。自分達の普段の関わりを見つめ、プレイワークの考え方や振り返りの方法について学び合おうというこの研修。めだかさんから「『遊び』と『遊ぶ』の違いって分かりますか?」という問いからスタートしました。『遊び』は名詞で、例えば鬼ごっこ、ボール遊びといった名称を指しますが、『遊ぶ』は動詞で、人が主体的に行動する姿を指しているという違いがあるということです。子ども自身の中から生まれた「やりたい」という気持ちは、生きていく原動力となり、そこから子どもは自分の世界を構築していきます。「遊ぶことは自分で自分を育てていく『いのちのしくみ』である」と遊ぶのことの大切さや意義が語られました。

1日目は「プレイワークとは?」「遊びのツボってどんなこと?」「遊びのキュー(合図・きっかけ)って何がある?」などを考える座学とmorinosで子どもや大人の遊びの観察を行いました。

遊びのツボを考える

遊んでいて何を楽しいと感じるかはその子次第で、遊びのツボは人それぞれ違います。自分の子どもの頃を思い出し、ワクワクドキドキした遊びは何だったか、参加者同士がお互いのエピソードを紹介しました。

お昼休憩を挟んで、午後からは外に出てひろばで実践です。遊びがどう始まって、どう終わったか。何がきっかけでどう変化したのか。丁寧に観察していきました。

ひろばの遊びを観察

たっぷりと1時間半ほど観察し、室内へ。それぞれが観察した子どもの「遊ぶ」姿を共有しました。

観察した子どもの姿を話す

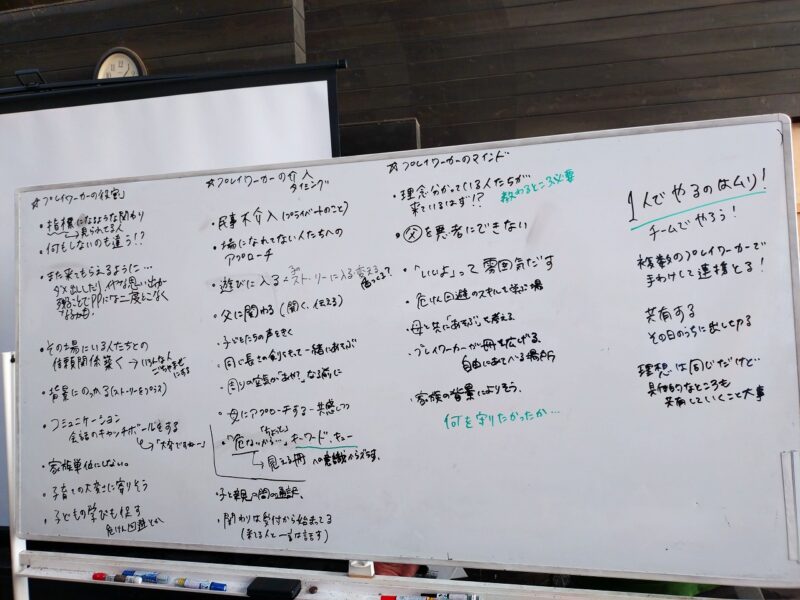

2日目は「大人との関わり方のワーク」と前日に引き続き「morinosで観察と実践」です。午前中は、過去にあった事例をもとに、自分だったらどうしたか?と考え、グループで討議しました。morinosスタッフは普段から子どものやりたい気持ちを大事にし、いつ、どこで、だれと、なにを、どうやって遊ぶかはその子自身に任せています。もちろん、大怪我するような危険な場合は止めますが、それ以外は口出しせずに見守る形で接しています。「あぶない!ダメダメ!」「順番だよ!!」「汚い、汚れる!!」「せっかく来たのだから、あっちで遊ぼうよ」と子どものやりたい気持ちを静止するような言動が親からあった時、あなたならどうしますか?

さまざまな観点から物事を見ていく

子どもと関わることをしているという共通点はあるものの、年齢も経験もバックグラウンドも違う参加者たち。どのグループもずいぶん白熱して意見を交わしていました。それぞれの視点や考え方を共有したことにより、より幅広い視野をもつことができたのではないでしょうか。

グループで出た意見をさらに全員で共有

午後からはプレーワークの実践。今日は昨日話のあった「遊びのキューを仕掛ける」という場づくりを行います。遊びのキューとは、子どもが遊び始めるきっかけや合図、サインのこと。子どもから大人に対して出しているものもあれば、大人が意図せずに出している場合も。また思わず手に取って遊んでみたくなる物もキューを出していると言えるそうです。

子どもにどう関わる?関わらない?

ひろばにあるものを使って、いろいろな仕掛けを作っていく参加者たち。

至る所にさまざまな仕掛けができていた

実践してどうだったか、子ども達の反応は?といったことを共有しながら、関わり方のスタイルについて分析しました。関わり方は、一緒に取り組む、素材を提供する、後ろから見守る、離れて見るなど、さまざまあり、一つではありません。自分はいつもどのような関わり方をしているか、普段意識していないことに気づく人もいました。場面や状況に応じて、選んで使い分けるようになるといいねと話をしながら、この2日間の研修を振り返りました。安全管理や何か作業をしていると、気づけば時間はあっという間に過ぎていきます。子どものどんな姿をみることができたか、あの時のあの子は何をしたかったのだろう?あの親はどんな思いだったのだろう?と相手に思いを寄せることがプレイワークに関わる上で大切だと思いました。

子どもの『遊ぶ』に関わるってただ楽しいだけでなく、正直モヤモヤすることもあります。関わり方に答えがないからこそ、悩んだり、試したりの繰り返し…。それがオモシロイ!「明日は何が起こるかな?」そんな風に子どもの『遊ぶ』をオモシロガル人たちが増えていくことを願っています。

私たち、子どもの『遊ぶ』を応援しています!

報告者:土井早谷香(どいっひ)NPO法人ホールアース自然学校

休館日:火・水曜、年末年始(休館日が祝日の場合、翌平日が休館日になります)

Phone : +81-(0)575-35-3883 / Fax:+81-(0)575-35-2529